Beobachtungen zum Thema Urbanismus aus der Provinz

„Die Architektur existiert wirklich, wie Coca-Cola: Sie ist ein in Ideologie gekleidetes, aber wirkliches Produkt, […]. Der Urbanismus kann dagegen mit einer Reklameauslage für Coca-Cola verglichen werden: reine spektakuläre Ideologie. Der moderne Kapitalismus, der die Reduktion des gesamten sozialen Lebens auf das Spektakel organisiert, ist außerstande, ein anderes Spektakel aufzuführen als das unserer eigenen Entfremdung. Sein Traum vom Urbanismus ist sein Meisterwerk.“

Attila Kotanyi und Raoul Vaneigem [1]

„Bevor die Glut in dir erlischt, verlass die Stadt, die keine ist.“ Gustav

Die Songzeile von Gustav verleitet dazu, sie lediglich bis zum zweiten Komma zu lesen. Mir ging es jedenfalls lange so. In einem Interview für eines seiner „Kulturfenster“[2] stellt Alexander Kluge eine interessante Frage an Eva Jantschitsch (Gustav): „Verlass die Stadt, die keine ist, heißt es. Ja? Warum ist es keine Stadt?“ Etwas unsicher antwortet Eva – und ihr Gedanke soll im Folgenden weiter gesponnen werden – gemeint sei „die unsichtbare Struktur der Stadt in unseren Körpern“. Diese gelte es zu verlassen. Und um jedes Missverständnis zu vermeiden, sei dabei angemerkt, dass Eva mit der Aussage „… verlass die Stadt“ ganz sicher keine romantische Vorstellung von einem „zurück zur Natur“ verbindet. Für derart rückwärts gewandte Motive gibt es keinerlei Anzeichen in den Texten von Gustav. Um was geht es bei dieser Songzeile also? Einerseits um die Stadt in unseren Köpfen. Die Stadt, die wir uns vorstellen, wünschen und von der wir träumen. Noch vorher – und davon spricht Eva Jantschitsch wohl primär –, geht es um den Abdruck der Stadt in unseren Körpern, die Stadt, wie sie unsere Subjektivität geprägt hat und unsere Vorstellungen von Urbanität erst ermöglicht. Die Stadt verlassen? Vielleicht nach Berlin oder Hamburg? Das wäre die Frage bis zum zweiten Komma der Songzeile. Ein Gedanke, den man als jungeR AugsburgerIn zu gut kennt. Die Frage soll hier erörtert werden, samt dem wichtigen Zusatz nach dem zweiten Komma.

Für viele jungen Menschen bleibt Augsburg ein Durchgangsort. Eine kurze Wegstrecke zwischen der Jugend irgendwo im Allgäu und dem Erwachsenwerden in München, Köln oder Berlin. Die Stadt ist zu einem Ort geworden, an dem man kaum länger als ein paar Jahre verweilt. Durch die Unterteilung des Studiums in Bachelor und Master wird dieser Zwischenstopp für junge Menschen noch einmal stark verkürzt. Kaum in einer Stadt angekommen, schreibt man in wenigen Semestern zwei duzend Prüfungen und steht dann vor der Entscheidung, wohin man weiter zieht. Wächst man in Augsburg auf, dann entdeckt man sehr schnell den Zug nach München und stellt sich die Frage nach dem “Wohin nun weiter?” meist noch früher. Die Überlegung, ob man hier bleiben oder weggehen soll, ist vermutlich die häufigste, die wir angetrunken auf irgendwelchen WG-Partys und Feten diskutieren. Eine privilegierte Frage, das sollten wir uns selbst zugestehen, denn für die allermeisten Menschen stellt sich die Entscheidung erst gar nicht. Darf und kann sich aus ökonomischen Gründen nicht stellen. Weil ein Jammer auf hohem Niveau aber noch immer ein Jammer ist, bleibt die Frage bestehen.

Stadträume und Stadtbilder

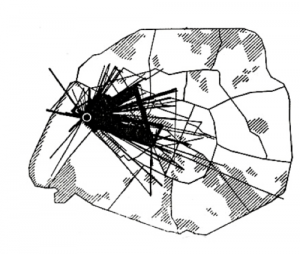

Zu klären wäre zunächst die Frage nach unseren Vorstellungen von Städten, nach den Bildern, die wir im Kopf haben, wenn wir einmal mehr überlegen, Augsburg zu verlassen. Die Frage nach der Stadt in unseren Köpfen wird zu einer Frage der Wahrnehmung von urbanen Räumen im 21. Jahrhundert. In einer Welt, die uns wesentlich durch Bilder zugänglich ist, und das heute in einer nie da gewesenen Weise (Stichworte: web 2.0, Tumblr, Facebook), entwickeln wir oft eine starke Vogelperspektive in unserer Sicht auf Städte. Wenn wir an Hamburg denken, dann schwirren uns schnell Bilder von Filmen oder unserem letzten Partywochenende in Hamburg durch den Kopf. Der Frühlingstag mit Bier im Schanzenpark oder die wilde Autofahrt durch den Elbtunnel im Film „Absolute Giganten“. Mit Lebensrealität hat das meist nur wenig zu tun. Ein schönes Beispiel für diesen Umstand findet sich in einer Forschungsarbeit über „Paris und das Pariser Stadtgebiet“ des Soziologen Chombart de Lause aus den 50er Jahren. Dieser merkt dort an einer Stelle an, dass „ein Stadtviertel nicht nur durch die geographischen und ökonomischen Faktoren, sondern auch durch die Vorstellung bestimmt wird, die seine Bewohner davon haben” und in derselben Arbeit stellt er, um die „enge des wirklichen Paris, in dem jedes Individuum lebt, welche geographisch gesehen einen Rahmen, dessen Radius äußerst klein ist” zu zeigen, die Zeichnung all der Strecken dar, die eine im XVI. Arrondissement wohnende Studentin innerhalb eines Jahres durchläuft. Sie bilden ein Dreieck mit geringem Ausmaß und ohne Abstecher, dessen drei Ecken die Hochschule für Politikwissenschaften, die Wohnung des Mädchens und die ihres Klavierlehrers sind.[3] Wie schön es sein mag, in Paris immer im Dreieck zu laufen, muss wohl jeder selbst beurteilen. Sicher ist nur, dass wir heute in den total verstädterten Gebieten lediglich einen Bruchteil unserer Möglichkeiten realisieren, dass unsere Vorstellungen von Städten und unsere Lebensrealitäten in ihnen auseinanderfallen.

Die neue Phantasmagorie der Stadt: Berlin

Auf die Wahrnehmung unserer Städte reflektiert bereits einer der schärfsten Beobachter der modernen Kultur, der Philosoph Walter Benjamin, in seinem unvollendet gebliebenen „Passagenwerk“. Vor den Nazis ins Pariser Exil geflohen, arbeitete dieser bis zum Einmarsch der Wehrmacht und seinem Selbstmord 1940 unermüdlich an seinen Studien über das Paris des 19. Jahrhunderts. In den Trümmern und Ruinen des alten Paris sucht er, dort, wo die Entwicklung der kapitalistischen Ware seinen Anfang nimmt (Passagen, Schaufensterpuppen, Weltausstellung, Eisenkonstruktionen, etc.), nach den Urphänomenen der Moderne. Dabei stieß er auf die Tatsache, dass bereits in den frühen Tagen der kapitalistischen Entwicklung, die Menschen durch die Veränderung der Stadt und die Anhäufung der Waren in einer Art Wunschtraum gefangen waren, den er als „Phantasmagorie [4] der Warenwelt“ bezeichnete. Exemplarisch für die vielschichtigen Argumentationen Benjamins zu diesem Thema sei an dieser Stelle auf ein Zitat verwiesen, dass die Erfahrung der Menschen in Bezug auf die erste Weltausstellung 1851 in London reflektiert. In London entstand damals ein hochmodernes Ausstellungsgebäude aus Glas und Stahl – der so genannte „Kristallpalast“ –, welcher bald zum Vorbild für die Architektur der modernen Stadt werden sollte, und der nach Benjamine eine „Wallfahrtsstätten für den Fetisch Ware“ bildete. So zitiert Benjamin die Erfahrung Julius Lessings bezüglich dieser Weltausstellung: „Ich selbst erinnere mich aus meinen Kinderjahren, wie die Kunde vom Kristallpalast zu uns nach Deutschland herüberdrang, wie die Bilder angeheftet waren an den Wänden bürgerlicher Zimmer in entlegenen Provinzialstädten. Was uns aus alten Märchen vorschwebte von der Prinzessin im gläsernen Sarg, von den Königinnen und Elfen, die in krystallenen Häusern wohnten, das alles sah sich uns verkörpert.“ Heute ist es längst nicht mehr die Architektur, in der uns der Traum der Stadt vorschwebt. Die Urbanität selbst ist es, die uns gleichsam dem „Kristallpalast“ von einem Leben als Prinzessin träumen lässt. Konkret findet dieser Gedanke seinen Niederschlag in der Vorstellung von der nie endenden Party in Berlin, der wir in unseren Provinzstädtchen nachträumen. Diese Vorstellung, die als aktualisiert Form der Phantasmagorie der Stadt gelesen werden kann, ist längst zur konkreten Werbung für das Produkt Berlin geworden. Das abrupte Enden einer Party um Punkt 5 Uhr morgens, wie wir es die letzten Jahre in Augsburg erleben mussten, gehört wohl zu den einschneidendsten Erlebnissen in der bayerischen Kleinstadt und bildet den konkreten Erfahrungshintergrund für die urbane Phantasmagorie Berlins. Dass man auch in Berlin die meiste Zeit im Dreieck laufen muss, um sein Leben zu meistern, wird durch diesen Traum verdeckt. Und die Vorstellung der „ewigen Party“ wird zum mythischen Bild des guten Lebens, wie einst das feenhafte Leben im „Kristallpalast“. Oder anders: Berlin ist das Produkt: „Coca Cola“. Der moderne Urbanismus ist nichts anderes als die Werbung für das Produkt Berlin.

Erfahrung der modernen Stadt: Die Masse.

Auf die Vorgeschichte der modernen Stadt kann an dieser Stelle unmöglich im Detail eingegangen werden und daher soll lediglich auf die Texte „Kritische Theorie der Stadt“ von Roger Behrens und die Untersuchungen von Heide Berndt in „Die Natur der Stadt“ für eine weitere Lektüre verwiesen werden. Was den Abdruck der Stadt in unseren Körpern – die notwendige Voraussetzung für die Phantasmagorie der Urbanität – betrifft, genügt es an dieser Stelle auf die Veränderung der Erfahrung der modernen Stadt, wie sie ebenfalls in den 1850er Jahren erst mal auftritt, zu reflektieren. Aus dem Passagenwerk ausgegliedert finden sich Hinweise auf diese Erfahrung in den Aufsatz „Über einige Motive bei Baudelaire“, einem der letzten Texte von Walter Benjamin. Im 19. Jahrhundert bilden sich die heutigen Großstädte mit ihrem Gewühl an Menschen die sich – ihre privaten Behausungen immer mehr verlassend – durch die Straßen schieben[5] . Die moderne Subjektivität des Bürgers entsteht in diesen Mengen und es bilden sich neue Öffentlichkeiten, die sich wesentlich von ihren feudalen Vorformen (repräsentative Öffentlichkeit) unterscheiden. Der Lyriker und bekennende Flaneur, Carles Baudelaire ist in dieser Masse, die von seinen Vorgängern wie etwas Edgar Allan Poe („Der Mann in der Menge“) noch als bedrohliches Phänomen beschrieben wird, bereits heimisch geworden. In seiner Lyrik besonders in den Abschnitt „Pariser Bilder“ in seinem Hauptwerk „Die Blumen des Bösen“ ist diese Erfahrung der Massen, der neuen Warenwelt und der Großstadt – obwohl an keiner Stelle offen thematisiert – bereits tief in seine Werk eingedrungen. Die Erfahrungen die Baudelaire auf den Pariser Straßen um 1850 beschreibt, sind dabei von einem schockhaften Moment geprägt, dass eine Reaktion auf die schnell vorbeieilenden Bilder von Menschen und Waren darstellt. Benjamin: “Je größer der Anteil des Chockmoments an den einzelnen Eindrücken ist, je unablässiger das Bewusstsein im Interesse des Reizschutzes auf den Plan sein muß, je größer der Erfolg ist, mit dem es operiert, desto weniger gehen sie in die Erfahrung ein; desto eher erfüllen sie den Begriff des Erlebnisses.” Während Benjamin zu seiner Zeit an dieser schockhaften Rezeption der Kulturgüter (etwa im Film mit seinen Montagetechniken) noch ein emanzipatorisches Motiv erkennen mochte, ist diese Art, die Welt um uns herum wahrzunehmen längst zur Normalität geworden.

Im Gefecht mit den Massen

Um die abstrakte Beschreibung im obigen Abschnitt zu verdeutlichen, soll an dieser Stelle eine Passage aus „Die Blumen des Bösen“ zitiert werden, an der deutlich wird, wie Baudelaire in seiner Lyrik den Kampf mit den Massen aufnimmt. Das schockhafte der Erfahrung, das heute bis in die letzten Winkel unserer Wahrnehmung eingedrungen ist, wird besonders in seinem Sonett „An eine, die vorüberging“ deutlich:

Der Straßenlärm betäubend zu mir drang.

In großer Trauer, schlank, von Schmerz gestrafft,

Schritt eine Frau vorbei, die mit der Hand gerafft

Den Saum des Kleides hob, der glockig schwang;

Anmutig, wie gemeißelt war das Bein.

Und ich, erstarrt, wie außer mich gebracht,

Vom Himmel ihrer Augen, wo ein Sturm erwacht,

Sog Süß, die betört und Lust, die tötet, ein.

Ein Blitz … dann Nacht! – Du Schöne, mir verloren,

Durch deren Blick ihr jählings neu geboren,

Werd in der Ewigkeit ich dich erst Wiedersehen?

Woanders, weit von hier! zu spät! soll´s nie geschehn?

Dein Ziel ist mir und dir das meine unbekannt,

Dich hätte ich geliebt, und du hast es geahnt!

Durch die Menschenmenge erst zugetragen, erscheint hier das Begehren in einem kurzen Moment, nur um den Preis, es auch gleich wieder in der Menge zu verlieren. Eine Erfahrung, die ohne das Auftreten der Masse undenkbar wäre. Ok. Stopp. Warum dieser verkopfte Ausflug in die Lyrik und Architektur des 19. Jahrhunderts? Weil dort, am Vorabend der Moderne noch ersichtlich wird, wie die Struktur der modernen Stadt, das Aufkommen der Massen und die Waren in den Schaufensterauslagen ihren Abdruck in unseren Körpern hinterlassen. Weil daraus aufscheint, wie sich die Phantasmagorie der Ware ausbildet, bis sie die gesamte Struktur der Stadt durchdrungen hat und diese selbst zur Ware wird. Berlin.

Der Hipster, die letzte Inkarnation des Flaneurs.

Was bedeutet diese Überlegung für die Gegenwart? Die Schockhafte Erfahrung als „Erlebnis“ wird heute nicht mehr von den Massen der Straßen erzeugt, begegnet uns jedoch in gewandelter Form wieder. Das Sonett von Baudelaire erinnert an Begegnung, die wir in dunklen Klubnächten machen, wenn inmitten der Tanzfläche, im Flackern der Lichter und dröhnen der Bässe das Begehren kurz greifbar wird, um es anschließend auch wieder in der tanzenden Menge zu verlieren. Die Masse begegnet uns heute jedoch in einer ganz anderen Art und Weise, ist kaum noch wie zu Zeiten Baudelaires auf den Straßen zu vermuten. Meine vage Überlegung dabei wäre, dass sich die Massen und die Warenwelt heute digitalisiert haben. Durch Plattformen wie Myspace, Facebook und Tumblr, wie sie in den letzten Jahren entstanden sind, wird unsere Wahrnehmung der kulturellen Sphäre um ein vielfaches beschleunigt, hat sich endgültig verselbstständigt und die schockhafte Erfahrung der realen Massen und Waren bei Weitem überboten. Dort klicken wir uns in täglich durch die aktuellen Erzeugnisse der Popkultur. Mit den richtigen Freunden auf Facebook ist man beinahe stündlich mit duzender guter Songs, Klamotten und Designprodukten konfrontiert und das ästhetische Empfinden schraubt sich, durch das erzwungene Bewerten der Beiträge in gewaltige Höhen. Gleichsam dem Erlebnis der Massen auf den Straßen, lassen wir uns zwischen den ganzen Erzeugnissen der Kulturindustrie treiben, um in Bruchteilen von Sekunden die wenigen reizvollen Beiträge zu erkennen, zu genießen, um sie auch gleich wieder zu verlieren. Dieser Analogieschluss zur schockhaften Rezeption der kulturellen Sphäre hat etwas stark verkürztes und man müsste gleichsam die Unterschiede zur historischen Rezeptionsweise, wie sie von Baudelaire beschrieben wurden, genauer herausarbeiten um einen weiteren Erkenntnisgewinn zu erlangen. Sicher scheint nur, dass sich die Auseinandersetzung mit den Massen heute virtualisiert hat. Dieses Phänomen bildet den konkreten Erfahrungshintergrund: “Partybilder, wasted-youth-Ästhetik, Retro-Chick, mehr Partybilder, noch verbrauchter, noch einmal Mode, …” für die Phantasmagorie der Urbanität, dessen Projektion in unserer Zeit den Namen Berlin trägt. Gleichsam dem Flaneur, der die Pariser Passagen des 19. Jahrhunderts durchstreifte, ist es heute der Hipster, der als Kundschafter des Marktes den Fechtkampf mit den virtuellen Massen aufnimmt. Und manchmal sieht man dieses letzte spannende Phänomen der Popkultur selbst in Augsburg, meist in einem Klub der in einer längst vergessenen Passage (dem Urphänomen der moderne dem Benjamin nachspürte) in der Ludwigstraße seinen Platz gefunden hat.

Verlass die Stadt, die keine ist.

Um auf die praktische Ausgangsfrage dieses Essays zurückzukommen, die Frage, ob man nun hierbleiben oder weggehen soll. Durchgangsorte müssen gar nichts Schlechtes sein, sie bewahren uns davor, auf Standpunkten zu verweilen. Nichts wenig schwebt mir vor als den konkreten Ort, zumal, wenn er in der bayerischen Provinz liegt, in die Höhe zu heben. Aus Bayern wegzugehen bedeutet fast immer ein „mehr“ an Lebensqualität. Augsburg zu verlassen, kann nur jedem geraten werden. Nichtsdestotrotz lohnt es sich manchmal zu fragen, was es ist, dass uns weiter treibt. Ob es der Raum ist, den wir als zu eng empfinden, weil wir auf den immer gleichen Wegen gehen. Oder wir einmal mehr der Phantasmagorie der Stadt auf den Leim gegangen sind, also der im Eingangszitat dieses Textes beschriebene „Werbung für Coca Cola“, Namens „Urbanismus“. Letztlich, ob es nicht die Struktur der Stadt in unseren Körpern ist, die wir eigentlich gern verlassen würden, wie Eva Jantschitsch den Kern der Problematik in „Verlass die Stadt“ zutreffend beschreibt und die ich versucht habe, in ihrer Geschichtlichkeit anzudeuten. Die Frage nach dem „weitergehen“ oder „stehen bleiben“, stellt sich eigentlich nicht. Natürlich gilt es weiter zu gehen! Nur scheint es mir unsicher, ob es dafür ausreichend ist, einfach nur den Ort zu wechseln.

PS: Sorry für die üble Rechtschreibung. Will jemand den Text korrekturlesen?

[1] Elementarprogramm des Büros für einen Unitären Urbanismus, Attila Kotanyi und Raoul Vaneigem, in: situationist international, numéro 6, August 1961

[2] 0 vor 11 – Wir überwinden jede Hölle, http://www.dctp.tv/filme/gustav_wir-ueberwinden-jede-hoelle/

[3] Der eben beschriebene Weg einer Studentin durch Paris stammt aus Debords “Theorie des Umherschweifens”. Debord, Mitglieder der Situationistischen Internationale, einer kleine und doch wirkungsmächtigen Gruppe Künstler, Kommunisten und Trinker aus dem Paris der 50er und 60er Jahre entfaltet in diesem Text erstmals seine Theorie der städtischen Psychogographie.

[4] „Die Eigenschaft, die der Ware als ihr Fetischcharakter zukommt, haftet der warenproduzierenden Gesellschaft selbst an, nicht zwar so wie sie an sich ist, wohl aber so wie sie sich stehts dann darstellt und zu verstehen glaubt, wenn sie von der Tatsache, dass sie eben Waren produziert abstrahiert. Das Bild, das sie so von sich produziert und das sie, als ihre Kultur zu beschriften pflegt, entspricht dem Begriff der Phantasmagorie.“ W. Benjamin, Passagenwerk

[5] Balzac in Petits Borgeois (1865): „Die widerwärtige, zügellose Spekulation, die von Jahr zu Jahr die Höhe der Stockwerke vermindert, die eine ganze Wohnung zurechtschneidet in einem Raum, den früher ein Salon einnahm, die den Gärten einen Kampf auf Tod und Leben erklären, wird unvermeidlich auf die Pariser Sitten Einfluss gewinnen. Bald wird man genötigt sein, mehr außer dem Hause als drinnen zu leben.“ Benjamin notiert: „Zunehmende Bedeutung der Straße, aus vielen Gründen.“